里山湿地研究所の概要

里山湿地研究所の概要

最終更新:2025.4.10

研究所のあらまし

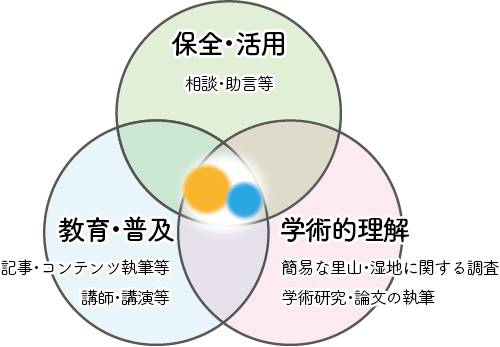

里山湿地研究所は、フリーランスの研究者である富田啓介の屋号です。里地里山や、その中にある湿地・水辺環境についての「保全・活用」「教育・普及」「学術的理解と知見の蓄積」を3つの柱として活動しています。業務内容は 業務メニュー からご覧ください。

| 屋号 | 里山湿地研究所 読み:さとやましっちけんきゅうじょ English: Satoyama & Wetland Study Office |

|---|---|

| 代表者 |

富田啓介 ※博士(地理学)、2級ビオトープ計画管理士、2級ビオトープ施工管理士 |

| 設立年 | 2025年4月1日 |

| 事業内容 | 里山や湿地環境、それらの保全に関する原稿執筆、相談・助言、講演や勉強会の講師、学術情報の提供など。 |

| 拠点 | 愛知県瀬戸市 |

| 主要なフィールド |

東海地方(愛知県全域・岐阜県南部・三重県北部・静岡県西部) ※それ以外の地域・地方の業務も承ります。 |

| 連絡先 |

tomita☆satoyama-wetland.jp ※☆を@に変えてご用件をお送りください。 |

里山と湿地について

本研究所は、自然環境の中でも特に里山と湿地に専門性を置いています。いずれも日本の都市近郊において普遍的にみられる自然環境であるとともに、地域による多様な文化と歴史を育んできた場所です。本研究所では、その両者を研究と業務の対象としています。

里山 Satoyama landscape